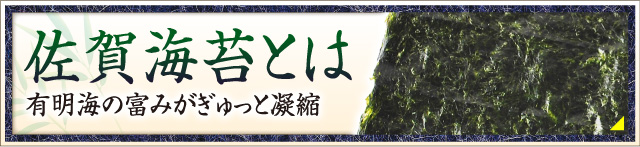

海苔の知識

妊婦がとるべきビタミン「葉酸」

海苔の歴史

海苔の歴史

日本の代表的な食材のひとつ「海苔」いつから食べられどうやって現在のようになったんでしょうか

海苔の歴史は古く、日本で最初の法律書である「大宝律令」(701年)には朝廷への税金として海草類があげられておりその中でも海苔は高級品だったといわれています。

平安中期の法典によると租税の対象に海苔が定められています。このことから海苔は貴族の口にしか入らない貴重品であったことが分かります。987年に書かれた「宇津保物語」には海苔がでてきます。

江戸時代、海苔が好きだった徳川家康に新鮮な海苔を献上するため品川、大森を中心とする東京湾で海苔の養殖が始まりました。その後、幕府は献上された海苔を市場で売り、財源としたそうです。これをきっかけに海苔は江戸の特産品として庶民に親しまれるようになりました。

江戸時代中期になるとすのこですく板海苔が登場します。さまざまな具を入れてごはんを巻き「海苔巻き」庶民の間で大流行し、屋台すしと呼ばれる店も登場、江戸っ子たちは手軽な食べ物として海苔巻きを食べていたようです。

しかし、江戸時代の海苔養殖はカンや経験だけを頼りに行われていたため、生産量は不安定でした。

昭和24年、海苔の生活史がイギリスのドリュー女史の発見により解明され、海苔の養殖の技術は革新的に発達しました。またそれまで天然のタネ場が近くになかった地区も海苔の産地となったのです。そして現在の安定した生産ができるようになりました。

■海苔の日

海苔の一生

海苔の一生

食卓にのぼっている紙状の海苔から海藻をイメージするのは難しいと思いますが、海苔はコンブやワカメなどの海藻類です。

海苔の一生が解明するまでの自然採苗(さいびょう)は、天候や潮などの自然条件に左右されてしまい非常に不安定でした。

海苔の生活史は昭和24年(1949年)イギリスの女性海藻学者であるキャサリン・メアリー・ドリュー氏によって発見されました。それまでの研究では海苔が夏をどうやって過ごすのか分からなかったのです。

それでは詳しくみてみましょう

【春】あたたかくなると海苔は海の中で果胞子(タネ)を放出します。果胞子は海の中で貝殻につきます。すると果胞子は糸のような枝をのばして糸状体になりながら成長していきます。

【夏】貝殻の中で糸状体となり夏を過ごします。

【秋】夏の終わり頃になると海苔は貝殻の中で糸状体の枝の先のほうに殻胞子というタネをつくります。秋になり水温が23度くらいになると殻胞子は貝殻からとびだします。そして海面近くの石や岩にくっついて発芽し成長をはじめます。

【冬】どんどん成長し、大きな葉っぱのようになります(葉状体)これが今食べられている海苔です。海苔はのびはじめる時に葉状体の先の一部をきりはなします。きりはなした細胞のひとつひとつがタネとなり(単胞子)、成長し、寒い冬の間増えていきます。

そしてまた春になると果胞子をつくり一生を終えるのです。

簡単ではありますがこれが海苔の一生です。

ドリュー氏の大発見のおかげで人工的に海苔を養殖することができるようになりました。

熊本県宇土市ではドリュー女史の記念碑がたつ住吉灯台の高台に海苔関係者が集まり、ドリュー女史の海苔養殖に与えた革命的な発見と功績をたたえ、4月14日にドリュー祭が行われているそうです。

■海苔の日

海苔のできるまで

海苔のできるまで

どうやって海苔の養殖は行われているのでしょうか

(僕が知っている佐賀県のやりかたです)

春にカキの貝殻に海苔の糸状体をうえつけます。

夏の間海水にひたして成長させると貝殻は黒くなっていきます。

9月になると海苔の網をぶらさげるための8~10メートルほどの支柱を海に建てていきます。

30枚ほど重ねた海苔網にカキ殻1~2個をビニール袋(通称ラッカサン)に入れてつるします。

支柱に海苔網を張り込みます、水温が23度くらいになると海苔の殻胞子はカキ殻から飛び出し、海苔網に付着します。このことを「採苗」と呼びます。

2~3日でラッカサンをとりはずします。

海苔の生長ぐあいをみながら30枚ほど重ねてあった網を10枚、5枚、1枚へと展開していきます。

半分の網はそのまま育てて収穫し「秋芽海苔」といわれます。残りのもう半分は一旦陸上にあげ、干したあとマイナス25度の冷凍庫に保存し「冬眠」させます。そして「秋芽海苔」の収穫が終わったあとに、この冷凍した網を張り込みます。これが「冷凍海苔」といわれます。

15~20センチほどにのびてくるといよいよ摘み取りです。海上で摘んだ海苔は生産者の作業場に運ばれ、よく洗い、ミンチにかけ細かくキザミ、抄いて乾燥させます。最近は全自動化がすすみ10枚折り曲がり、100枚が束になって出てきます。

出来上がった海苔は各漁協に持ち込まれ、検査員によってさまざまな等級に分けられます。

等級ごとに分けられた海苔は入札会で一番高値をつけた商社に買われていきます。

*余談

佐賀県では、NHKのローカルニュースで海苔の生産のシーズンになると「今日の有明海の水温と比重(海苔が生長するのに必要な海の塩分濃度の数値。一般人が見ても何のことだかさっぱり分からない数値)」というコーナーがあります。

福岡出身の僕の妻はこのコーナーにおどろいていました。

■海苔の日

海苔ってすごい栄養!

海苔ってすごい栄養!

商品の表示などについて調べていくうちに、海苔の栄養についても知っていくことになりました、それは自分が思っていた以上に海苔は非常にすばらしい食材であることに気づかされることになりました。

簡単にいうと「海苔はさまざまな栄養成分が非常にバランスよく含まれている食材」といえます。

本当に健康維持・増進におすすめする食品です。

海苔1枚のカロリーは6calほどでほとんど無いといってもいいほど、

海苔の約3分の1は食物繊維です、

もちろん便秘に効果的で肥満防止になりますし、腸内をきれいにする働きもあるため成人病予防にもいいとされています。

また、海苔の食物繊維は野菜に含まれる食物繊維とは違い、柔らかで胃腸の壁を傷つけることなく穏やかな整腸作用をうながします。

またこの種の食物繊維は細菌による腸内でのビタミン合成にも役立っているうえ、腸内の有害なアミンや有害金属の除去にも有効のようです。

海苔の重量の約40パーセントがタンバク質です、

これは大豆よりも高い割合なのです。

海苔1枚には牛乳にすれば5分の1本、卵にすれば5分の1個分のタンパク質をとることになります。

ビタミンの種類は多く、しかも豊富な量が含まれています。

ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、などは他の食品でも郡を抜いていますし、ビタミンB12、ビタミンCも多く含まれています。

ビタミンB1はごはんをエネルギーにかえるのに必要な栄養素であるためおにぎりや海苔巻きは合性がいいのです、

ビタミンCはシミを防ぐ効果がありますし、タバコをすう人にはビタミンCは必須です。

また普通のビタミンCは熱に弱いのですが、海苔のビタミンCは熱に強いのが特徴です。

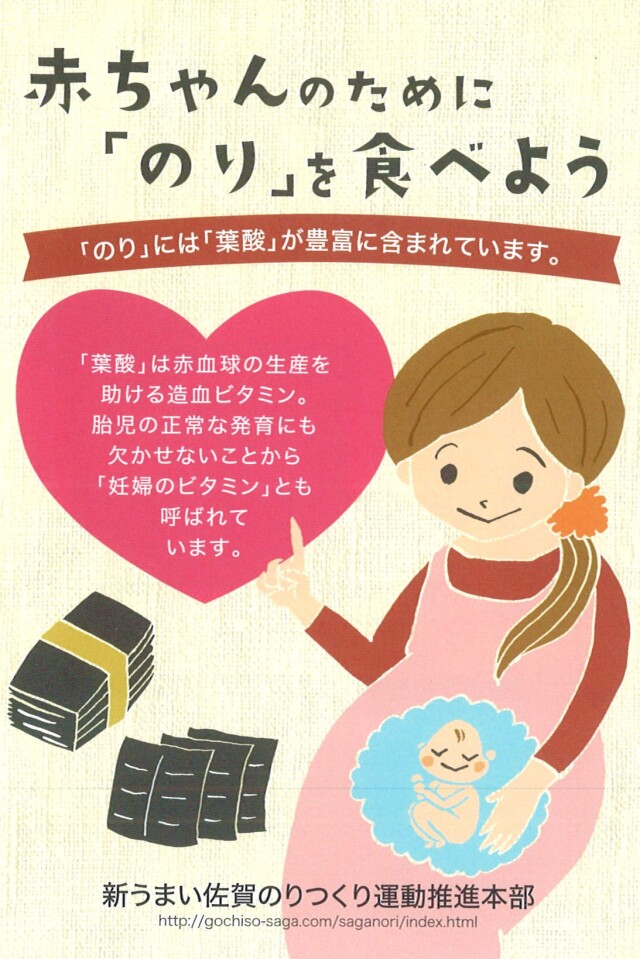

葉酸をとりたい人(妊婦の方)には手軽に摂取できるのでオススメです。

カルシウムも豊富です。カルシウムは歯をつくったり骨を丈夫にするだけでなく、イライラを解消するともいわれています。

鉄分も多く含まれており貧血予防になります。

タウリンは悪玉コレステロールを減らしたり、高血圧に関連した動脈硬化、血管障害、脳血栓などの脳疾患、心筋梗塞、心不全に効果があるといわれてます。

その他にも二日酔いや慢性肝炎、白内症、糖尿病にも効果があるといわれています。

βカロチンやEPA(イコサペンタエン酸)はガン予防に効果的といわれています。

飽食の時代、欧米風の食事によるアンバランスな栄養、そしてストレスの多い現代人には海苔はたいへんすぐれた食品なのです。

毎日の健康づくりにぜひ海苔を食卓に!

■海苔の日

海苔の豆知識

海苔の語源

ネルヌルする「滑(ヌラ)」がなまって「ノリ」となったといわれています、

689年の記録に「紫菜献上」の文字があり「紫菜」は「ノリ」と呼ばれていたようです。

海苔のサイズ

基本の海苔の大きさは1枚あたり縦21cm、横19cmで重さは約3gです。

海苔の表と裏

ツルツルした面が表で、ザラザラしている面が裏です。

ザラザラしているのは抄く際に使う海苔簾の跡です。

■海苔の日

海苔の保存

海苔の保存

海苔はとても吸湿しやすい性質をもっています。

本来はおいしい海苔も湿ってしまうとおいしくなくなってしまいます。

できれば、乾燥剤をいれたまま密封して冷蔵庫で保存してください。

もちろん冷凍庫でもいいですが、冷蔵庫で十分だと思います。

■海苔の日

おいしい海苔の見分け方

おいしい海苔の見分け方

「おししい」という感覚にも個人差があるとはおもいますが、

僕が思う「おいしい海苔」とは「口の中でとろけ、旨味がある海苔」だと考えます。

やっぱり佐賀海苔です。(笑)

一般的には、黒褐色でツヤのある海苔がおいしい海苔です。

乾海苔や焼海苔だけでなく、味付海苔でも黒いほうがおいしいはずです。

海苔の色はタンバク質内の色素の色です。

栄養が充分に足りている状態や若い芽は、アミノ酸の育成が進んでいろいろな色素を含んでいる物質が含まれ、重なり合って黒っぽくみえるのです。

反対に栄養が少ないときや老化した芽では、色素の種類が少ないため黄ばんでいます。

つまり、黒いほうがおいしくて栄養もあるということですね。

■海苔の日

海苔を上手に焼くには?

海苔を上手に焼くには?

海苔を上手く焼くのは難しいですよね、機械で焼くのが一番です。焼海苔を買ってください(笑)

海苔巻に使うのなら焼海苔のほうがおいしいと個人的には思っています。

前田海苔では乾海苔は12月~2月の間しか基本的には販売しておりません。(乾海苔をお求めになりたい方はお問い合わせください)採れたての風味が味わえる期間はそんなに長くないからです。でも食べる直前に焼いて食べるのはやはりいいもの

オーブントースターがわりと簡単でいいと思います。

海苔質によって一概に何秒くらいとはいえないので扉をパカパカ動かして、様子をみながら緑色になったら焼けてます。

焼くと緑色になるのは?

.海苔の色はおおまかに緑藻素の成分と赤藻素、青藻素、黄藻素などからできています。赤と青は熱に弱く、焼くと分解されて、熱に強い緑の成分が残るからです。

■海苔の日

海苔の日

海苔の日

最近は数字の語呂合わせで「○○の日」というのがたくさんありますが、海苔にも「海苔の日」なるものがあります。2月6日が「海苔の日」です。

これは701年に制定された「大宝律令」の中に、租税の対象として海苔が表記されており、このことは海苔が大変貴重な産物であったことをうかがいしるものです。

そこで、「大宝律令」が施行された大宝2年1月1日を新暦に換算すると702年2月6日となることから、全国海苔貝類漁業協同組合連合会は毎年2月6日を「海苔の日」と定めました。

■海苔の日